音楽科入学者一般選抜専攻別検査集合時間を掲載しました。

SSH生物α特別講座「メチル水銀と生物濃縮 ― 水俣病から考える環境と科学 ―」を実施しました。

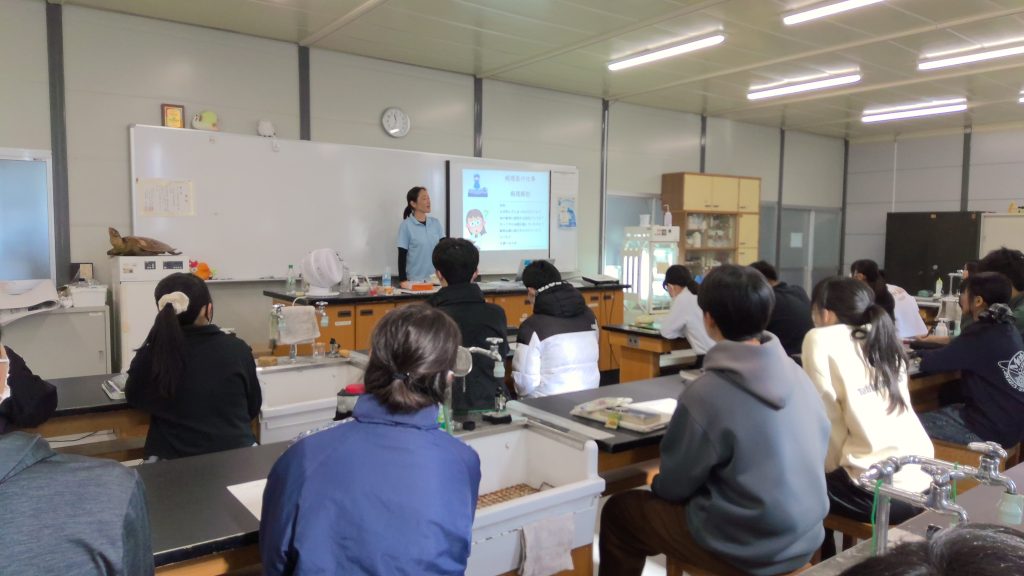

令和8年1月30日(金)、1年普通科生徒40名を対象に、環境省 国立水俣病総合研究センター 基礎研究部 主任研究員の丸本 倍美先生を講師としてお迎えし、特別講座を実施しました。

本講座では、水俣病の原因として知られるメチル水銀を切り口に、水銀が自然界でどのように存在し、大気・海水・生物・人の体内を循環しているのかについて学びました。

メチル水銀は工業排水によって生じるものだけでなく、もともと自然界にも存在しており、海水中のごく微量な水銀が植物プランクトンに取り込まれる段階で急激に濃縮されることなどが、クイズ形式で分かりやすく解説されました。

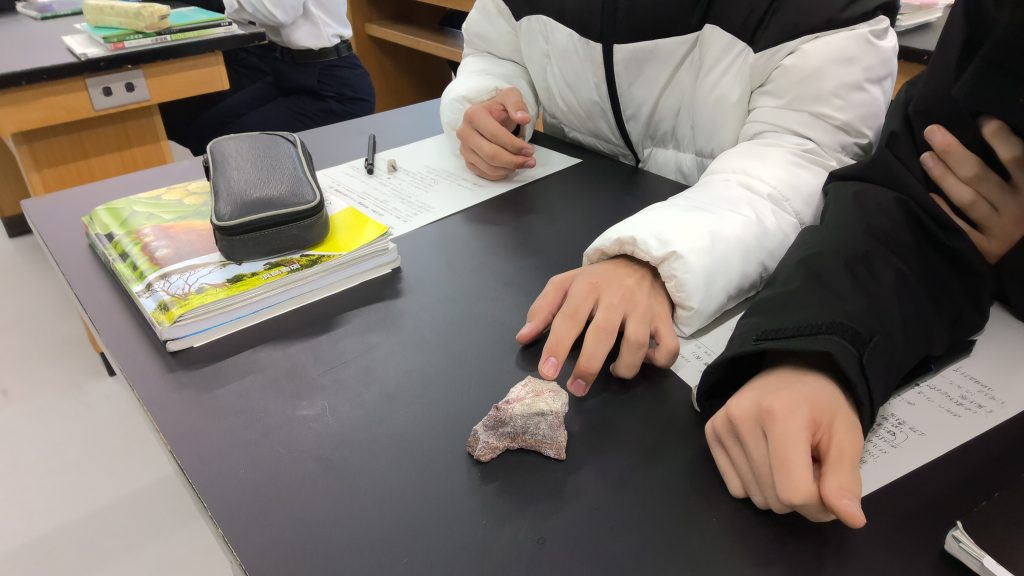

また、有機水銀には多くの種類があり、必ずしもすべてが有害ではないことや、教科書や参考書の記述にも誤りや不十分な表現がある場合があることから、暗記に頼らず「なぜ?」と考える科学的姿勢の大切さについてもお話しくださいました。実際に水銀や硫化水銀を観察する体験もあり、理解を深める貴重な機会となりました。

生徒の感想

「『そもそもなぜだろう?』という根本をしっかりと教えてくださって、今までの勘違いが新しい知識に置き換わっていくのがとても興味深かったです。」

「メチル水銀は工場排水に汚染された海だけの話だと思っていましたが、自然界にも存在し、私たちの体の中にもあると知って驚きました。」

「クイズ形式で自分自身で考えながら学べて、実際に水銀を見ることもでき、とても印象に残る講義でした。」

科学を身近に感じ、主体的に考えるきっかけとなる講座となりました。

附属中学校音楽コース及び高校音楽科 スプリングコンサートのお知らせ

明和高校附属中学校音楽コースおよび明和高校音楽科スプリングコンサートを開催いたします!

中学生と高校生による合唱やソリストの演奏をお楽しみいただけます。

お申し込みはこちらのサイト(teket)よりお願いいたします。

一般チケットは満席となっておりましたが、関係者席の調整等を行い、若干数の座席を確保することができました。

お申し込みは2月17日(火)10:00より行います。

なお、開場15:30、開演16:00となっております。当初の予定から変更となっておりますのでご注意ください。

音楽科推薦選抜受検者の皆さんへ

音楽科入学者推薦選抜専攻別検査集合時間を掲載しました。

サイエンス・ダイアログ

令和7年12月19日(金)に日本学術振興会主催のサイエンス・ダイアログを開催しました。京都大学化学研究所のMarine LABRO先生とWANG YUTANG先生から、光化学が実際の生活の中でどのように活用されているかについてお話を聞いた後、その1つの例として犯罪現場で使用されているルミノールの発光実験を体験しました。

実験後の講義では、Marine先生は抗がん治療などの医療においても光化学が活用されていることや、ご自身が研究者になられたご経歴にも触れながら、失敗を恐れず挑戦をすることの大切さを熱く語ってくださいました。

生徒たちは、光化学の可能性について学ぶとともに今後の自分の進路を考えていくうえで、とても良い刺激を受けることができました。

科学三昧 in あいち 2025 に参加しました

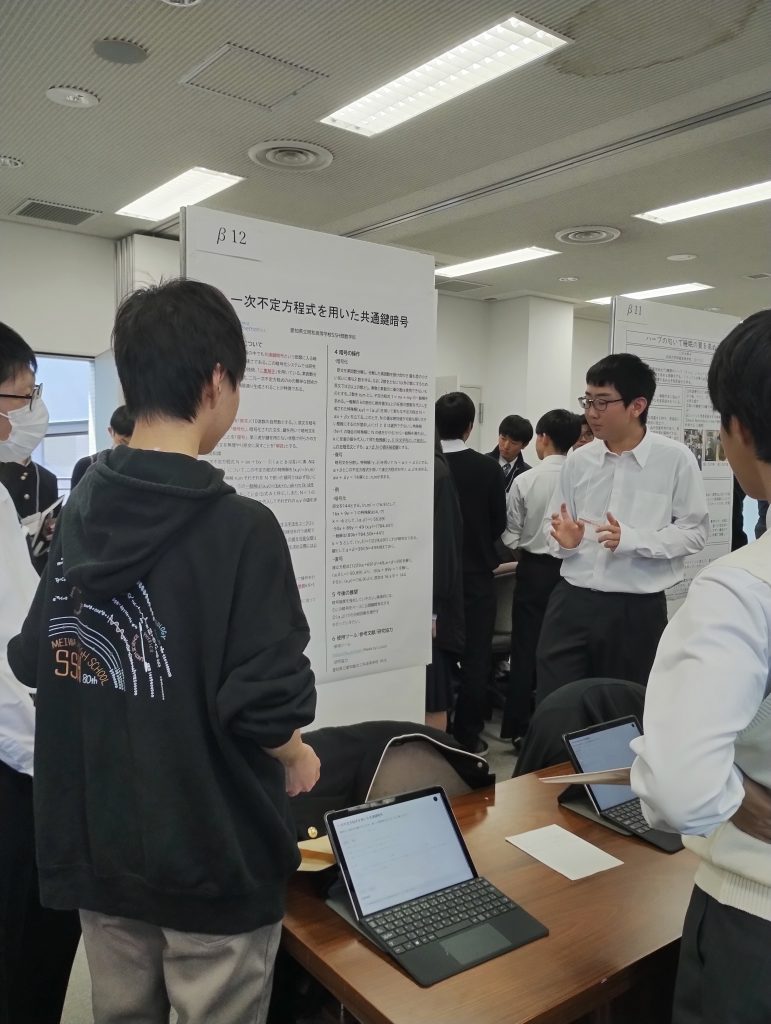

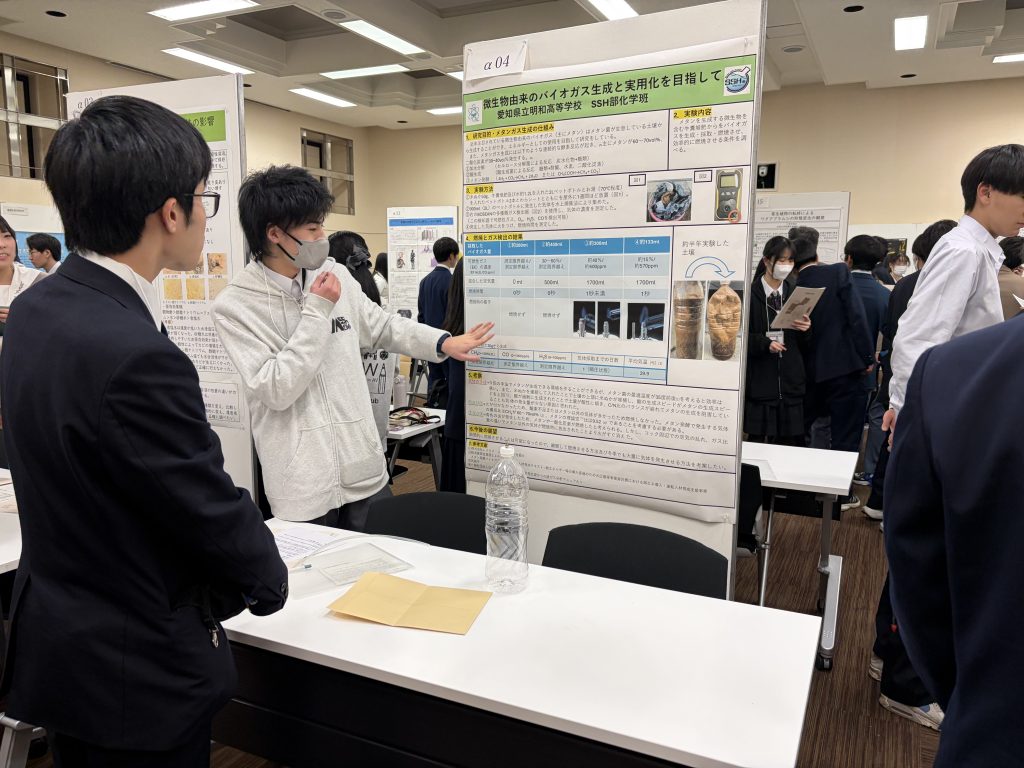

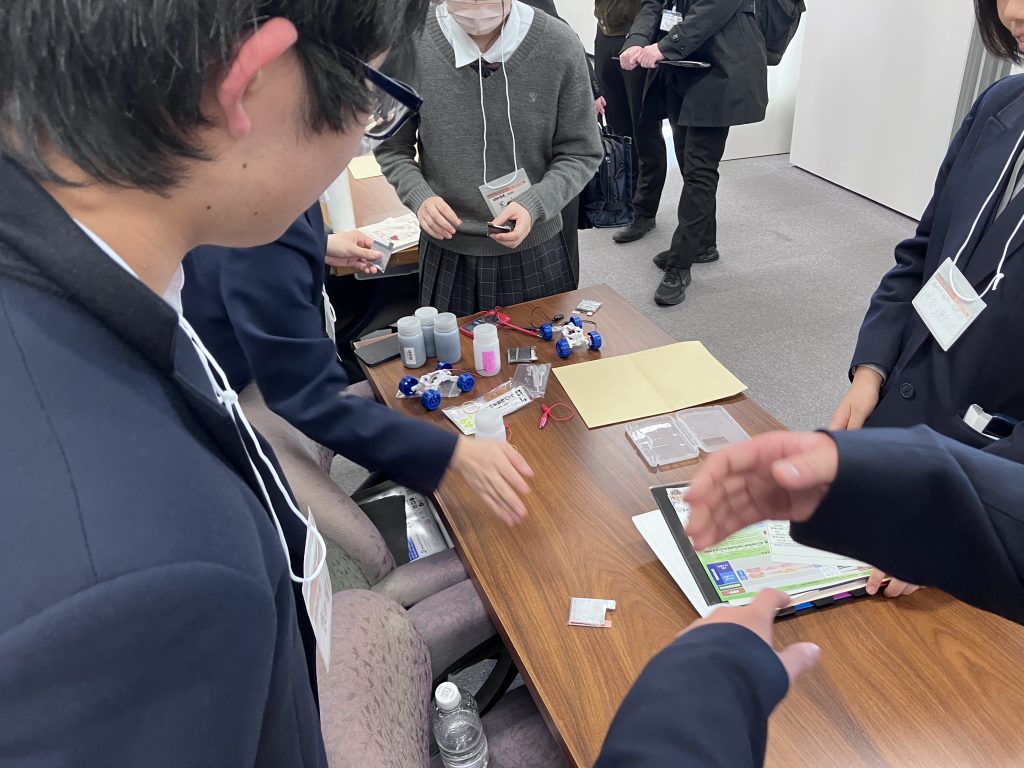

令和7年12月26日、自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンターにおいて開催された「あいち科学技術教育推進協議会合同発表会『科学三昧 in あいち 2025』」にSSH部42名が参加しました。この発表会は、県内の高等学校を中心に、大学や研究機関、企業などが集まり、科学技術に関する探究活動の成果を発表して、情報交換を行う場となっています。SSH事業の一環として実施され、ポスター発表や口頭発表に加え、大学・企業による情報発信ブースやワークショップも設置されました。

本校からは、生徒がポスター発表を22件、口頭発表を2件行いました。ポスター発表では、研究の背景や目的、実験方法、結果をわかりやすくまとめ、来場者との質疑応答を通じて理解を深めることができました。1年生の多くは、外部でのポスター発表が初めてで、やや緊張しつつも、研究の成果を伝えることができました。口頭発表では、①「Gaia DR3 を用いた古典的セファイド変光星の周期–光度関係の導出」(名古屋大学教育学部附属高校との共同研究) ②「氷の製氷条件と結晶構造〜南極の氷を用いて〜」の2つの研究内容を発表しました。質疑応答では、他校の生徒や大学関係者から多様な質問を受け、研究の新たな視点を得る貴重な機会となりました。

今回の参加を通じて、生徒たちはプレゼンテーション力や課題発見力を高めるとともに、他校の発表から多くの刺激を受けました。また、科学技術に関する探究活動の重要性を再認識し、今後の研究活動に向けた意欲を一層高めることができました。

MCⅢ特別講義「小さな生き物から学ぶ生物のしくみ」第3回

3回目の講義では、森 名誉教授より、モデル生物 C. elegans(線虫)において、「温度の記憶」や「空腹度による行動変化」がどのような神経回路で実現されているのかなどについて学びました。

1.温度を“記憶する”神経細胞 AFD の発見とその仕組み

温度を感知する神経細胞 AFD が、過去に経験した温度を“記憶”して行動を調整すること、さらに AFD の下流にある AIY細胞が空腹状態などの内的情報に応じてその信号を変化させる仕組みが紹介されました。

2.行動を決める神経回路と意思決定モデル

「餌があるか・ないか」×「覚えている温度」という情報を組み合わせ、探索するか、留まるかの行動を選択します。この意思決定は AFD-AIY を中心とする神経回路だけでなく、筋肉細胞やホルモンなどの 非神経細胞の働きにも支えられていることが紹介されました。

3.最新技術を駆使した行動解析:自動追尾・オプトジェネティクスの紹介

生物学の研究が、情報科学・物理学・工学など多分野の協力で進むことを初めて知りました。

最新技術と多分野連携によって明らかになりつつある“意思決定の仕組み”は、将来的に人間の脳科学や行動研究にもつながる可能性を秘めていることも知りました。

生徒の感想

「温度走性の実験で、線虫がエサがあった温度を好むという結果は、行動が経験に基づくことを示していて興味深かった。小さな生物でも経験が行動に影響することに驚いた。」

「ランダムに神経細胞を壊すという方法は、一見むちゃくちゃに見えて、実は行動と神経の関係を知るための合理的な方法だと感じた。」

「とても小さな線虫にも、学習や記憶のような複雑な行動があることに驚いた。」

3回の講義を通じて、生徒たちは線虫を用いた研究の最前線を体感し、生命科学への関心をさらに深める貴重な機会となりました。