2025年7月29日、17名の生徒が豊田工業大学を訪れ、物理と化学の分野の実験講座に参加しました。

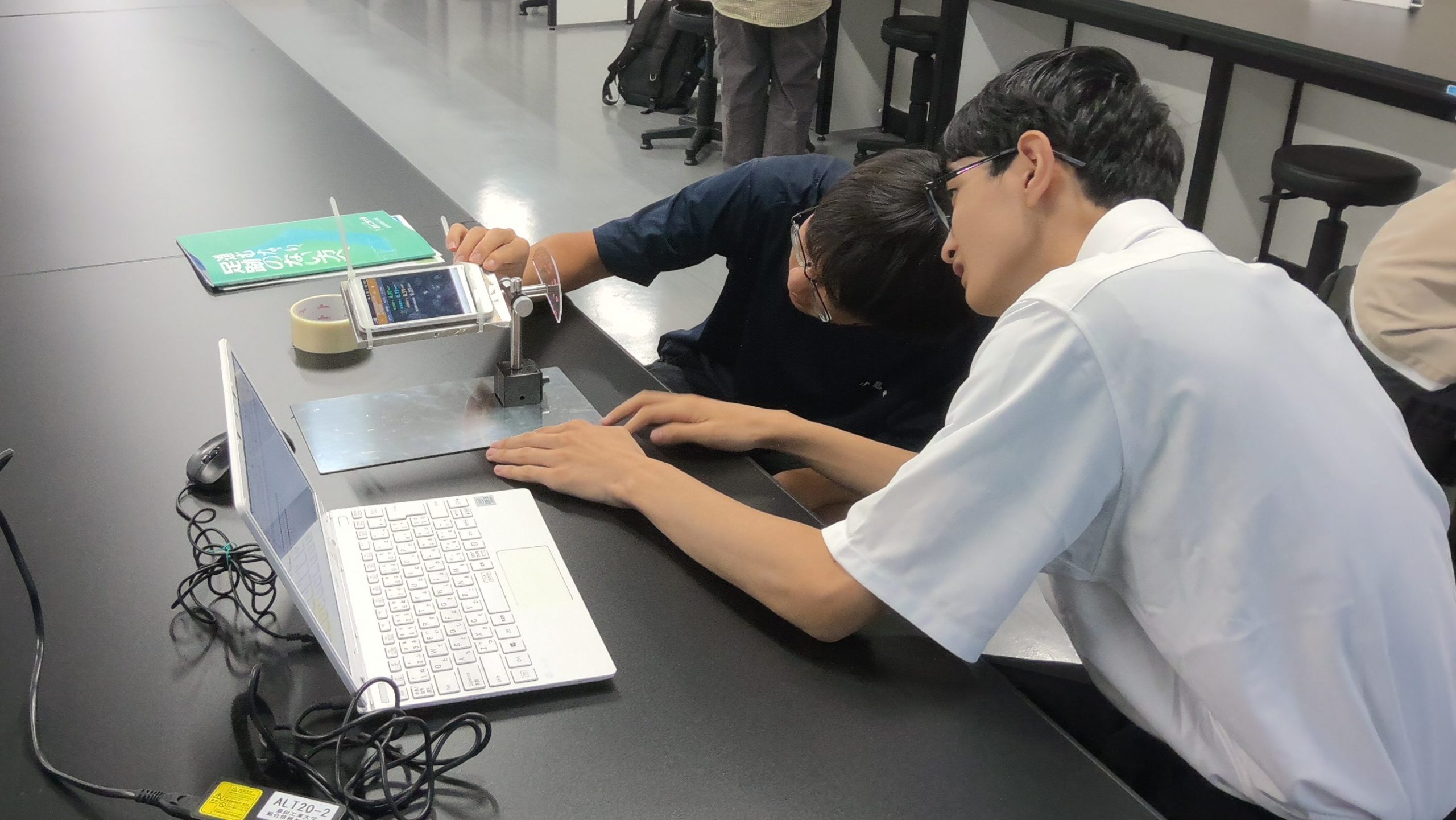

「小さな機械の世界 加速度センサ編」

加速度センサは身近なものに使われています。たとえば、車のエアバックはこれがないと作動しません。私たちが毎日使うスマートフォンにも1ミリ以下の小さな加速度センサが組み込まれています。今回の講座では、スマートフォンの加速度センサが感知した重力加速度をグラフや数値の形で可視化してくれるアプリを使ってさまざまな測定を行いました。まず、XYZ軸それぞれの方向の加速度を測定し、それらの値からスマートフォンがどの方向にどれくらい傾いているかが分かることを確認しました。さらに、重力加速度から体の傾きを測ったり、歩行中の重力加速度の変化から歩数を確認したり、スマホを落下させると加速度センサが無重力状態になることを確認したりと、加速度センサで様々な測定ができることがとても興味深かったです。

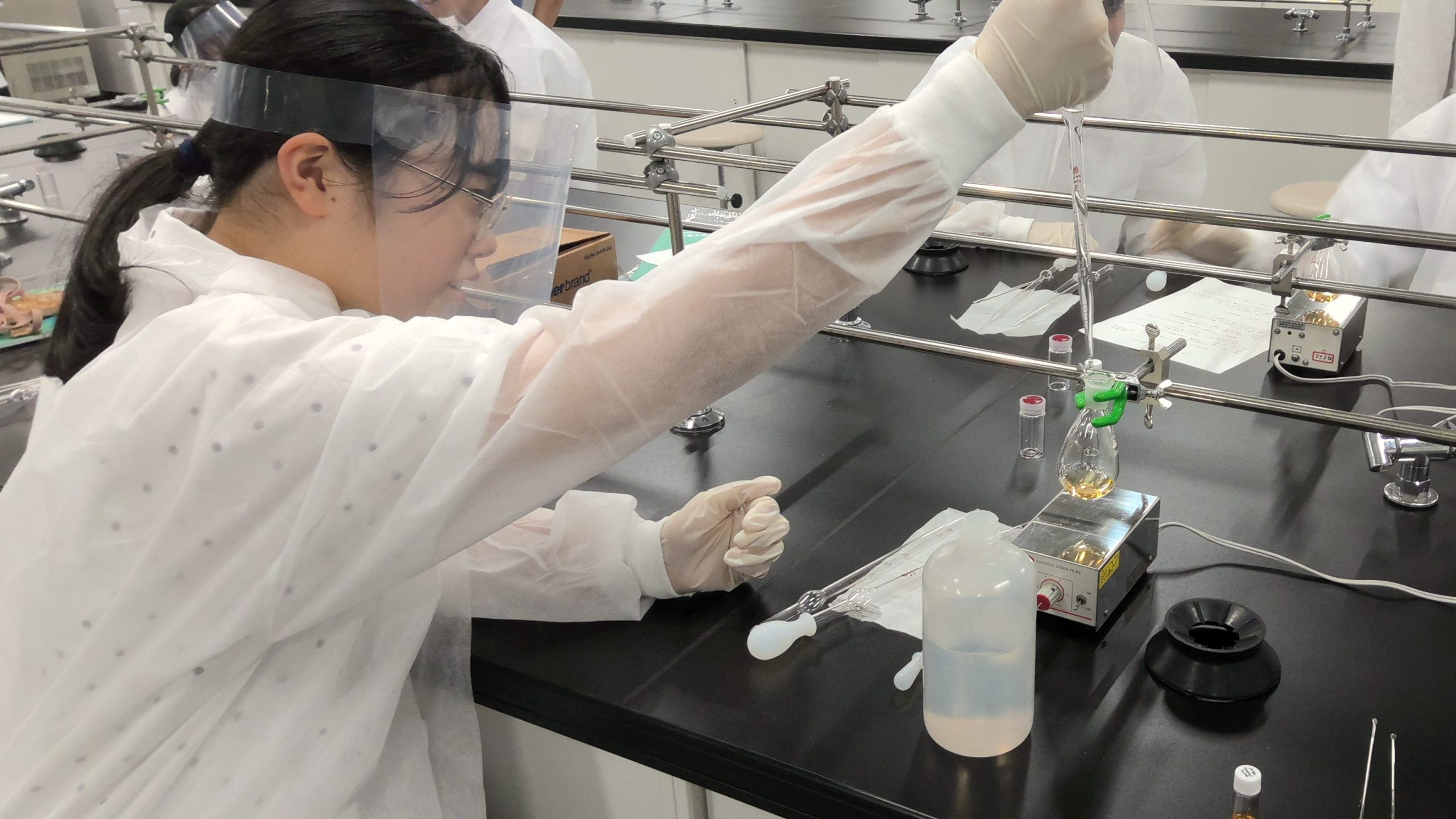

「液晶を合成して並べてみよう」

「液晶」というのは、物質の名前ではなく、固体、液体、気体といった、物資の「状態」を表す言葉です。液晶という状態をとる物質を「液晶物質」と言います。この講座では、身近なところでも利用されている液晶物質を化学合成しました。2010年ノーベル賞を受賞された鈴木章教授の開発した「鈴木-宮浦クロスカップリング」という技術を使い、2つの分子を合体させる実験を行いました。ディスプレイなどに使われている液晶物質は細長い形をしていますが、これをラビングという技術で一方向に並べることができます。グループごとにいろいろな方向に分子を並べる実験をしました。普段何気なく利用している身の回りのものにも、さまざまな科学技術が使われていることを学びました。